孫やひ孫のような歳の患者さんを診ることがある。感情がストレートな彼らと付き合ってフラフラだ。

10歳のT君。サッカーをしていて転倒し、左の後頭部に大きなたんこぶをつくった。「意識はなくなっていなけど、少しふらついて吐き気がするみたい」と、付き添いの若いお母さん。「脳震盪」である。不安がそうさせるのか、2人とも怖いくらいの眼でワッシーを睨んでいる。

すぐに、頭のCT(コンピューター断層撮影)検査をする。幸いにも、頭の中には、出血も脳の腫れもみられない。さっそく、「まずは安心しなさい」と伝える。親子の顔が、急に笑顔に変わった。そして、「なら、こんどの日曜日の試合に出れるね」と言うではないか。どうやら、脳震盪という病態を軽く考えているようだ。

脳震盪というのは、外力によって脳が揺さぶられ、神経線維が引き延ばされて、一時的に脳の働きが損なわれたものだ。CTやMRI(磁気共鳴画像)では異常は見つからない。また、意識障害を起こすことは1割以下と少ない。だが、頭痛やふらつき、気分不快や睡眠障害など幅広い症状を引き起こすことになる。

ことに、子供の脳震盪は長引きやすいとされ、また、頭部を打撲するごとに脳震盪を起こしやすくなると言われている。中でも、怖いのはセカンドインパクト症候群だ。頭部打撲後、数日から数週間後に2回目の頭部外傷を受け、たとえそれが軽い打撲であっても致命的な脳損傷を引き起こすことがあるのだ。

となれば、「ふらつきや吐き気が完全になくなるまでは安静第一にする。それから軽い練習を始め、少なくとも1週間経たなければダメ」と、少々厳しいことを言うのも医者の務めである。涙をためたT君とお母さんの半分怒ったような顔は忘れられない。

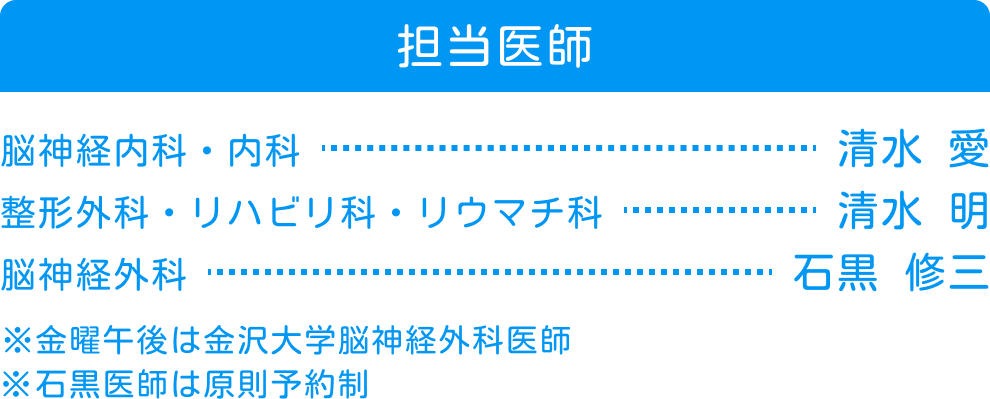

(いしぐろ脳神経・整形外科クリニック、脳神経外科医・石黒修三:2/13北國新聞掲載)